640SMから690SMCへのモデル進化と違い

KTMの640 LC4 SuperMoto(640SM)は、90年代後半から2000年代にかけて活躍した硬派なビッグシングルのスーパーモタードです。625cc級のキャブレター式単気筒エンジンは約54馬力を発生し、強烈な振動とパンチのある加速で知られていました。2007年に登場した後継の690SMCでは、エンジンが刷新され排気量が653.7cc(後に690ccまで拡大)にアップ、燃料供給もEFI(電子燃料噴射)化されています。車体はトレリスフレームに一新され、リアには燃料タンク兼用の樹脂サブフレームを採用するなど大幅な設計変更が行われました。これによりエンジン重量は約3kg軽量化され、車両全体で8kgもの減量を達成しています。新型LC4エンジンは低振動化とパワー向上が図られ、690SMCのスペックは初期型で約63馬力、2012年以降の690cc化で約67馬力に達し、旧640SMの約49~54馬力を大きく上回りました。ブレンボ製ラジアルマウントブレーキやWP製サスペンション、スリッパークラッチなど装備面も充実し、「新しい690SMはロード向けスーパーモトの王者」と評される完成度に達しています。

LC4エンジンの設計理念と単気筒ならではの個性

KTMのLC4エンジン(Liquid-Cooled 4-strokeの略)は、「大排気量シングルで軽量かつ高出力を狙う」設計哲学のもとに開発されたエンジンです。従来常識的には、オフロードやデュアルパーパスバイクでは500cc前後までが単気筒の実用上限とされていました。しかしKTMはあえて600cc超の単気筒に挑み、最初期の620/640では「ペイントミキサーのようだ」と言われるほど激しい振動を発生する荒削りな面がありました。それでも単気筒ならではの瞬発力あるトルクとシンプルな構造による軽快さで、熱狂的ファンを惹きつけてきたのです。

690系の新世代LC4では、そうした振動を抑えつつさらなる高出力化を達成するための工夫が凝らされています。例えば2008年登場の654ccエンジンではバランサーシャフト搭載に加えエンジンマウントや内部設計を最適化し、「長距離でも歯の詰め物が飛び出さない」ほど振動が低減されたと評価されました。2014年モデルで導入された新LC4(デューク690で先行投入)はツインプラグ(デュアルスパーク)点火による燃焼改善と電子制御スロットル(DBW)による緻密な燃料制御を特徴とし、量産シングル最強の70馬力を実現しています。2019年にはついに2軸バランサー化も果たし、「二本のバランサーシャフトとツインスパークヘッド、ライドバイワイヤ技術によって嫌な振動は一切残らない」と謳われるまでになりました。このようにLC4エンジンは各世代で振動特性の改善と出力向上を両立し、単気筒として特異な存在感を保ちながら進化を遂げています。

“プリミティブな過激さ”を宿す2013年型690SMC

数ある690SMC/Rの中でも、2013年式はベテラン勢にとって特別な意味を持つ一台です。というのも、2014年以降のモデルに搭載された先進電子デバイスを一切持たない、“最後のプリミティブ”な過激モデルだからです。(2014年モデルでは欧州の規制対応のためデュアルスパーク化や電子スロットル化、2チャンネルABSの標準装備が行われました。)対して2013年型までの690SMCは、そうした介入が一切ないピュアなライダー主導のマシンです。

まずABS非搭載ゆえに、ブレーキングは100%ライダーの腕に委ねられます。オンロードでの急制動やスーパーmoto特有のリアスライド(いわゆるバックドリフト)も電子制御に邪魔されず思いのままです。実際2014年型でもプロ向けに前輪だけABSを残し後輪をロック可能にするモードが用意されましたが、2013年型はそもそもABSが無いため完全に生身のコントロールに委ねられる点に潔さがあります。また電子制御スロットル(ライドバイワイヤ)を採用していないため、スロットル操作に対するエンジンの反応は機械的にダイレクトです。近年の電子スロットルは滑らかで扱いやすい反面、ベテランには物足りなさや僅かな遅れを感じる場合もあります。その点、ケーブル式スロットルの2013年型は“手首の動きがそのまま暴力的な加速に繋がる”原始的なフィーリングが味わえます。ツインプラグでなくシングルプラグ点火である点も含め、燃焼や出力特性がより荒々しく、良くも悪くも尖ったレスポンスを示すのです。

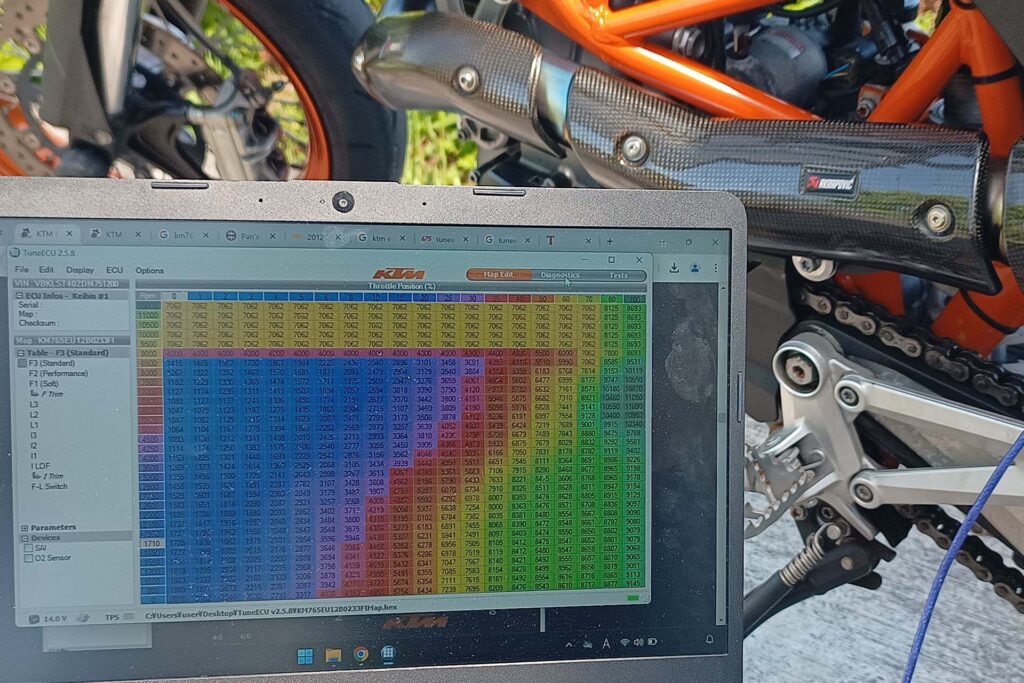

さらに、このモデルはECU(エンジン制御ユニット)のマップ書き換えが可能な最後の世代でもあります。2014年以降はソフトウェア的に改造をロックする措置が施され、ユーザーが勝手に燃調マップを変えられないようになりました。一方08~13年型はTuneECUなどのツールでカスタムマッピングが比較的容易に行え、吸排気の変更や持病対策に自分好みの調整を施す楽しみも残されています。こうした“電子デバイスに縛られない自由度”もまた、旧世代モデルがマニアに愛される理由と言えます。

要するに2013年型690SMCは、初期LC4の無骨さと新世代LC4のパワー向上が高次元で同居したうえ、余計な電子制御が介入しない最後のピュアスポーツ単気筒なのです。ライダーのテクニックをもろに要求し、それゆえ乗りこなした時の充実感も格別──この尖った魅力こそ、ベテランKTMファンが2013年型を特別視するゆえんなのでしょう。

LC4マシンの弱点:振動、ストール問題と実用面の課題

もっとも、“過激”であることは裏を返せば実用上の妥協や課題も伴います。旧640LC4系は酷い振動で有名でしたが、いかに改良されたとはいえ690系でも多気筒エンジンのように静かとはいきません。690SMC-Rは長距離走行も可能な滑らかさを得たとはいえ、シングル特有の鼓動感や高回転時の振動は依然あり、長時間乗れば手足に痺れを感じるライダーもいます。また車体面ではシート高が910mm前後と非常に高く、足つきの悪さやシートの硬さは「拷問に近い」と形容する声もありました。燃料タンク容量も12L程度と少なく、航続距離は長くありません(もっとも初期型に比べれば改善され、リッター約23kmもの低燃費走行も可能と報告されています)。

特に指摘すべきは、低回転域でのエンスト(ストール)問題です。初期FIモデルの690SMCでは、信号待ちからの発進や渋滞走行中に突然エンジンがストールしてしまう症状がオーナー間でたびたび報告されました。原因はアイドリング時の燃調が薄すぎる(環境規制対応で極端にリーンセッティング)ことやスロットルボディの調整不良などが考えられます。対策としてECUを再マッピングしたり、O2センサー接続部に燃調補正用の“フューエル・ドングル”を装着して低開度域を濃いめに補正する方法が知られています。実際、有志がサーモスタットスイッチを低温作動品に交換して早めに冷却ファンを回し熱ダレを防ぐ、アイドルスクリューを調整して空燃比を安定させる、といった工夫でストールを解消した例もあります。このように「停車直前にクラッチを握るとストンと止まる」ような持病への対処も含め、690SMCを完調に仕上げるにはある程度の知識と手間が求められるのです。

もっとも、KTMらしいレーシーな味付けや尖った仕様は、こうした不便さと表裏一体のものです。KTM自身も690SMC-R(2019年復活モデル)について「高度な電子化で洗練を深めつつも、その興奮と集中を薄めることはない」と述べています。電子制御が加わった後継モデルでさえ「その荒々しさは少しも損なわれていない」と評されるほどで、元来690SMCというバイク自体が常に実用性よりエキサイトメントを優先した硬派なマシンなのです。ストイックなまでにライダーに挑みかかる性格も含めて、このシリーズは「READY TO RACE」のKTMスピリットを体現していると言えるでしょう。

当店では研究開発用車両としてKTM 690SMC-R 2013を所有しており、各モデルのチューニングについてご相談いただけます。最新の中古相場についても、お気軽に当店までお問い合わせください。お客様のご趣向・ご予算に沿った一台をご提案いたします。

この頃のKTMのバイクはバッテリーを取り外すと、メーターの時計がリセットされてしまいます。時刻合わせの手順を案内します。

KTM メーター 時計の設定手順

適応車種

主にオレンジ色のバックライトを持つLCDメーターを採用している車種が該当

- 950 / 990 Adventure: 2003 ~ 2013

- 990 Super Duke / R: 2005 ~ 2013

- 950 / 990 Supermoto (SM, SMT, SMR): 2005 ~ 2013

- 690 Supermoto / SM R: 2007 ~ 2009

- 690 Enduro / R: 2008 ~ 2018

- 690 SMC / R: 2008 ~ 2017

- 690 Duke: 2008 ~ 2015

- 125 / 200 / 390 Duke: 2011 ~ 2016

- RC 125 / 200 / 390: 2014 ~ 2016

準備

- バイクを停車する

- イグニッションキーを「ON」の位置に回す

手順

- ODOモード表示に切り替える

MODEボタンを何度か押して、ODOモードを表示させる - 時刻設定モードに入る

MODEボタンとSETボタンを同時に長押しする

時刻表示が点滅し始めたら、設定モードに入った合図 - 時を設定する

MODEボタンを押して、時を合わせる - 分を設定する

SETボタンを押して、分を合わせる - 設定を完了する

MODEボタンとSETボタンを同時に長押しすると、時刻が設定される